極北別世界通信

軽井沢高原文庫

あまり本サイト内では書いてなかったような気がするが、当方は立原道造という詩人をこよなく愛している。

詩というものにわずかながらでも触れたことがある方にはそれなりに知名度もある詩人だが、世間的に超メジャー化というとそこまでではないようにも思うが、いずれにせよ当方の最も愛する詩人であることだけは確かだ。

一番好きなのはやはり「風に寄せて」その1 だが、詩も、物語も、建築もすべてにおいて非常に心惹かれる詩人なので、ご興味ある方は是非手にとって読んでほしいと思う。

今年は立原道造の生誕110年にあたり、軽井沢高原文庫で立原道造展が開催されている。

かつて東京にあった立原道造記念館に所蔵されていたものが現在軽井沢高原文庫に収蔵されていることは認識していたが、久しぶりの立原道造展ということでいかない選択肢はないなと春先から思っていた。

で、嫁さんと子供にも一応の許可?をとって一人軽井沢に旅立った。

というか軽井沢自体が30年ぶりのことで、30年前にはまだ立原道造も療養した「油屋旅館」が営業していた。

10数年前に廃業したというようなニュースはみていたのだが、それが数年前からいろいろな方の努力で形は残っていることがわかり、今回の宿泊先にすることとした。

もちろん30年前とは異なり、素泊まりのみの簡易宿泊ではあるが、それでも油屋という建物が残ったことがうれしい。

正直なところNPO団体の活動というものにこれまで成果というものを感じたことはなかったのだが、なるほどこういう風に役に立つのだなと(むろん、頭ではわかっているのだが)ようやっと身に染みて感じた次第ではある。

年額1万円くらいなら賛助会員くらいなっておこうかな。。。とすら考えている。

グダグダとりとめもなく書いたが実際に軽井沢高原文庫の立原道造展へお邪魔するのは明日。今日はある意味前乗りして現地の雰囲気に脳みそを慣らしておこうというところである。

というわけで昼酒して早めに寝て明日は朝イチから軽井沢高原文庫に移動してゆっくり展示会を見る所存。

NetCommons3がEOL (という表現が正しいかはわからないが)

Netcommons2、Netcommons3と使用してきましたが、どうやらOSSとしての公開が来年3月で終了する模様。

NC4ってのを内部的に作ってるようですが、それはOSSとして公開されない模様。そういうことやってるからお国主導のOSSが見限られるんじゃないのかなぁと思わなくもない。個人的にはNetcommons3的なCMSってほかにあまりなくて、全体を組みやすかったのでよかったのですが。

(サイトデザインみたいなことにあまり興味がないからというのもありますが)

いまんところは中の人がフォークしたConnect-CMS に移行するのがいいのかなぁ。当方の場合コンテンツ量は現状大したことないので別の何かを探すのもありなのですが。

コミックマーケット104参加

夏コミ104参加します

月-西し22a

マイナーOSネタよりもオープンソース系のなにかのほうが増えそう。

一応マイナーOSネタも準備はしていますが

技術書典16参加予定

5/26のオフライン開催含めて、技術書典16に参加予定です。

マイナーOSネタが間に合うか微妙。。

ITインフラ周りの拾位集みたいな内容の本は出るのではないかと思います。

11/12は技術書典15オフラインに出展します。

「(き08)」というスペースになるようです。

Operating System Maniacs 2nd Season Version 9.0

頒布予定です。

夏コミで頒布してたVersion8、既刊もなるべく持っていく予定です。

https://techbookfest.org/organization/67530006

今回はDabble in (OSS中心の技術系同人誌)は間に合わなそうですが、1つ2つネタはあるので、会期末までに間に合えば電子版での頒布は開始するかもしれません。

よろしくお願いします。

技術書典15

出典しまする。

いまんとこネタはあるけど時間がどうかというところ。

マイナーOSネタは、エミュレータ+若干ヒストリカルなやつ、

いっちょかみ本は、Stable Diffusion関連の続きかなー、というところ。

コミックマーケット102

ちゃんと書いてなかったのでこちらも。

「Fnow」として、コミックマーケット102で

8/13「日曜日 西地区 “か” ブロック 06a」

に配置されました。原稿頑張らんと

https://webcatalog.circle.ms/Circle/Map/17302883/1 #C102WebCatalog

カットにもある通りVMSとかメインフレームの試用版とかいろいろ予定してます。

あと、技術書典で頒布したStable Diffusion Web UIの導入関連の印刷版も

多少なり持っていくかもしれません。

。。。なんでかタイトルだけ「103」になってました。。。修正したです。

技術書典14

Twitter側だけ投稿してて書いてなかった。。。

今更感溢れますが、備忘録的サムシングとして一応記載。

技術書典14参加してます。オンラインのみです。

https://techbookfest.org/organization/67530006

大したもんではないですが一応新刊3冊

とはいえメインのはずのマイナーOS本は今回途中までしか試験が完了してないので無料版です

mov2mov

Stable Diffusion

まぁあっちこっちで大量にブログ記事出てますし今更感もありますが、一応やったことは書き留めておこうの方針。

■ハードウェア

必須:nVidia製 VRAM 12GB以上のグラボ

厳密に言えばもっと低スペックのものでも動きますが、5万弱くらいですしさんざん遊び倒せるのでこのために購入するもアリかと

いまだとあっちこちで書かれてますが GeForce RTX3060 12GB (当方もこれ)が手ごろかと。

なおCPUは早ければ早いほど、メモリは多ければ多いいほどいいと思いますが、当方環境は

CPU:Core i3-4xxx(第4世代)

メモリ:16GB

でもなんとかなってるのでまぁ。

それよりもデスクトップPCを持ってない、あってもメインの1台、ケースが多いと思うので(複数台持ってるようは人はもうやってるでしょう)そこのほうがネックになるかもしれませんね。

可能ならこれ専用のマシンが1台あるほうがベターです。

中古型落ち品でCore5-7xxx以下の型番なら (Windows 11が確実に動かないので)今なら投げ売りしてる気がするのでなんとか準備してください。

■導入

・Python 3.10.6 のインストール https://www.python.org/downloads/release/python-3106/

※3.11が最新ですが、3.10.6でないと動きません。あと言うまでもないですが64bit版です。

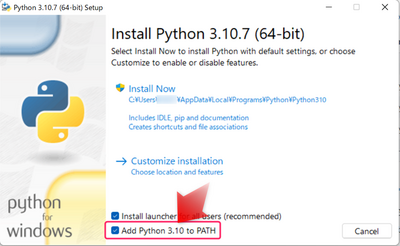

インストールは普通にダブルクリックして進めればいいですが以下2点を注意

1.「Add Python 3.10 to PATHにチェック」

Pythonのインストーラの最初の画面では、左下に「Add Python 3.10 to PATH」というチェックボタンがあるのでチェックします。

その後、Install Nowを押してインストールを開始します。

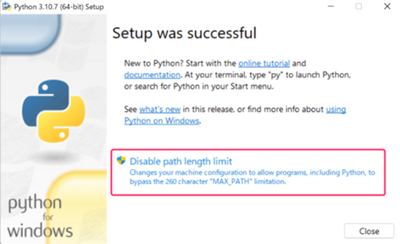

2.パス最大260文字制限の解除

インストールが完了した後で「Disable path length limit」というボタンが見えますので、これを押します。

これを押すと、260文字までのパス長(フォルダ名などの長さ)の制限を解除するためのレジストリ変更処理が行われます。

なぜやるか?というと、Stable Diffusionなどの処理で、長いパス名を実行したりする際に260文字以上になる場合があり、エラーになってしまうことがあるからです。

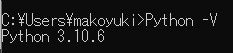

コマンドプロンプトを起動して「python -V]

を実行してバージョンが表示されればOK

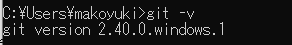

・git のインストール https://gitforwindows.org/

Git公式からWindows 64bit版をインストールします。基本的にデフォルトのままでいいはずですが

「Git bash here」というチェックだけは入れたほうがいい」

という記事もあるのでおこのみで。(Web UIのアップデートが楽になるそうですが未確認)

「git -v」を実行して、Gitのバージョンが表示されればOK

・Stable Diffusion WebUI

元々のStable Diffusionは(ざっくり言うと)pythonのコマンドラインで学習や生成を行うため、非常に面倒です。

それを楽に行うためのWeb UIがリリースされていますので、これを利用します。

わかる方はインストールしたGitでCloneしてもいいですし、

https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui

をZiPダウンロードして展開しても構いません。(sd.webui.zip というダウンロードリンクもあります)

ツールとして有効に使うならアップデートや他のツールインストールなども踏まえてCloneしたほうがいいようですが、ここでは体験することを優先するのでお好きなほうで。

ここではzipファイルを展開したパターンでのインストール説明をします。

展開先は任意のフォルダで大丈夫ですがパスは日本語を含めないほうが無難です。

なお、当方はFドライブに入れてますがアップデートやスクリプト等のgitでのインストールが上手くいくかどうかは不明です。

(のちに一部extensionのインストール時に権限周りでエラーが出たりしたので、使い続ける場合はgitでインストールしたほうがいいのかも)

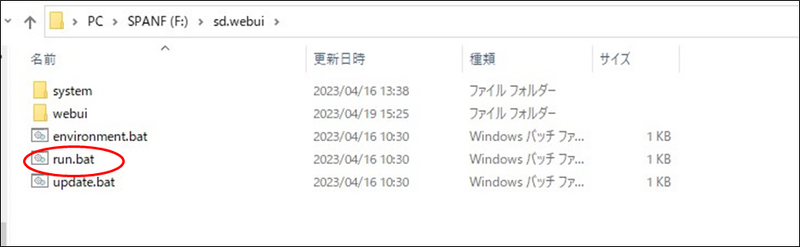

※注意:当方が実施した順で記載してますが、update.bat -> run.bat の順序のほうが良いかもしれません。

フォルダ内の「run.bat」をダブルクリックして起動します。

自動でインストールが進みますので「続行するには何かキーを押してください」という表示が出るまで待ちましょう

上記インストールが完了後、「update.bat」も実行しておきましょう。

続いて「webui」フォルダの中にある「webui-user.bat」を「編集」します。

「set COMMANDLINE_ARGS=」の行を以下の通り書き換えます。

@echo off

set PYTHON=

set GIT=

set VENV_DIR=

set COMMANDLINE_ARGS=--autolaunch --xformers

call webui.bat

※なお、ここに以下に続く設定をすることで低スペックのグラフィックボードでも動くそうですが、試していません。

参考のために記載しておきますが自己責任でお願いします。

【ハイスペックGPU(VRAM12GB以上)】※上記で設定したのはこれ

--autolaunch --xformers

【ロースペックGPU(GTX10xxなど)】

--autolaunch --medvram --xformers

【GTX16xx専用】

--autolaunch --precision full --no-half --medvram --xformers

【VRAM4GBの超ロースペックGPU】

--autolaunch --lowvram --xformers

•autolaunch:

起動時にシステムのデフォルトブラウザで自動的にWebUIを開く。お好みで。

•precision full:

GTX16xxユーザー向け。起動時に画面が真っ黒になるのを防ぐ。

•no half:

GTX16xxユーザー向け。起動時に画面が真っ黒になるのを防ぐ。

•medvram:

生成速度を犠牲にVRAM消費量を節約する。

•lowvram:

medvramよりさらに生成速度を犠牲にしてVRAM消費量を大幅に節約する。

•xformers:

AIイラストの生成速度を高速化する

なお、VRAM6GB程度のGPUならlowvramではなくmedvramでもOKとのことです。(medvramにした方が、lowvramより2倍くらい生成時間が早くなるらしい)

VRAM4GBの場合はlowvramが必須のようです。

precision fullと no-halfに関しては、画面が真っ黒になる等のエラーが表示される場合に設定すると良いとのことです。

モデルデータの導入

AIによる画像生成はモデルデータと呼ばれる学習情報を元に行います。

色々な種類のモデルがありますが、これはもう各自の好みやどういったものを作りたいかということもあるので、最終的には各自で探してみてください。

ここでは、現在のStable Diffusionの前のバージョンのbaseモデルをバージョン2.1用に同じデータセットで調整したものということなので、以下をダウンロードしてセットします。

https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-2-1-base/resolve/main/v2-1_512-ema-pruned.ckpt

ダウンロードしたファイルを

【インストールフォルダ】\webui\models\Stable-diffusion

に配置します。

また、以下を取得して同じフォルダに置きます。

※上記の実施の内容については

https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/wiki/Features#stable-diffusion-20

に説明があります。

これで準備が整ったので、「run.bat」を実行して起動します。

基本的には「prompt」にワードを入れて画像を生成しますが、単純な語句を入れただけだと思ったような画像にはなりません。あと語句は基本的に全て英語で入れます。

もちろん「dog」とか「cat」とか入れればそれらしい画像は生成されますが、細かいシチュエーション、背景、構図などの指定をしたり、逆に表示して欲しくないものは下の段の「negative prompt」に入れることでうまく生成されるようになります。

表示された画像に対して、細かな語句を調整したりすることでより生成したいイメージに合ったものにしていきます。

当サイトはセンシティブなネタは扱いませんが、おそらくニーズとしては現状、圧倒的に「そちら」方面な気はします。まぁこの手のテクノロジーの発展当初としてはある意味健全な気はしています(というかちょっと調べればわかりますが、そらまぁそういう用途に使うよね、としか思わない)

が、少し前のDeepFakeなどのように権利侵害などで問題になるようなケースが今後も出てくるものと思います。

折角の優れたテクノロジーも結局使うのは人間なので、どこまで行っても使う人間のリテラシー次第だなぁと思ったりします。

とりあえずインストールについて書いてみました。

時間があれば次回以降の同人誌の表紙くらいはこれで作ってみようかなぁと思っているのでその辺のことが書ける日が来たらまた。

年末年始

あけましておめでとうございます。

冬コミ前後は余裕が無くて何とか本は作ったもののそれ以外がさっぱりでした、、

マイナーOS本については、今回は珍しく?夏に向けてすでにネタを決めて進めているので、なるべく速やかに、なるべく内容も多くできればと思ったりしています。

現時点での計画は

・OpenVMS関連

冬コミ発行の号でも一応触れたんですが、

「Alpha Server DS10上で、OpenVMS Alpha 8.4(コミュニティライセンス)を動かしてみる」

のを中心にやれればと考えています。

どこまでやれるかはわかりませんが、せっかく所持しているハードウェアは有効に活用したいと思っています。

以下、未定な部分もありますが、夏向けの計画です。

・OpenVMS関連

Student KitでのOpenVMSの試用

Alpha Server DS10へのVersion8.4のインストール

VAXエミュレータ上へのOpenVMS7.3のインストール

※Itanium機も持っているので、こちらへのインストールまで手が延ばせればやりたいですが、現時点では未定です。

・ClearPath OS 2200 Express Editionの試用

メインフレーム系は当方はまったく現場を知らないというか通ってきていないので、もしかするとしんどい部分があるかもしれませんが、せっかく試用版があるなら触らせていただこうと思っています。

(まあそんなことを言ったらOpenVMSも全然通ってきてないんですが)

・その他

上記以外についての原稿も書きたいと思っていますが、まずは計画しているところまではしっかりやりたいと思っています。

いつもの駆け足レビュー的なものについてはネタがちゃんと集められればと思ってます。

技術書典13

オンラインだけですが参加予定です(イ18)

新刊なんとか準備したいが間に合うか微妙なこころもち

マイナーOS本改訂版の商業出版

8/12にマイナーOS本の大幅改定版が電子書籍メインで「技術の泉シリーズ」の1つとして商業出版されます。

この手の宣伝?って人のものをやるのは抵抗ないけど自分のものを宣伝するのに抵抗があるのは旧世代オタクだからなのでしょうか。

というわけで、「Operating System Maniacs -あなたの知らないマイナーOSの世界-」としてリリースされます。

とはいえ全体的に技術系の同人誌および商業化されたものって、ほんとに「技術書」系が多いんですよね。

当方の本は一応技術にかかわる内容もないわけではありませんが、やってることはひたすら「マイナーOSレビュー」にすぎないので、そのあたりは心配なところです。

コミックマーケット100

というわけでとりもとりあえず夏コミへの参加が確定しました。

場所とかは後で追記。

スペースは

「土曜日西地区 "す " 04b」

に配置されました。

コミケWebカタログもすでに公開されている模様。

https://webcatalog.circle.ms/Circle/Map/16217185/1 #C100WebCatalog

さすがにコミケ100には本を間に合わせないといけませんな

技術書典12参加予定

とりあえず申し込みました。

まだネタが出切ってませんが、、、直近でやってるNetFlowをElastiFlowで監視するとかでしょうか。

Operatign System Maniacs

というわけで、一応技術書典11用の新刊?をアップロードしました。

まだ審査中ですが。

今回は内容の薄さもあり無料配布です。

さすがにWindows 11の本を作るのもなんですしね。。。

ほんとに一応作った、というレベルではありますが、ご興味あれば是非。

審査完了したら直リンクも貼ろうかな。

Windows 11

というわけでWindows 11 のインストールをしたという夢を見たよ。。。

まぁOSマニア(マイナーOSじゃなくてもOSマニアなのは変わらんので)としては興味のあるところです。

どうなんでしょうね。どういう経緯で流出したのか、、、話題作りにわざと流出させたなんて陰謀論もあるみたいですが。

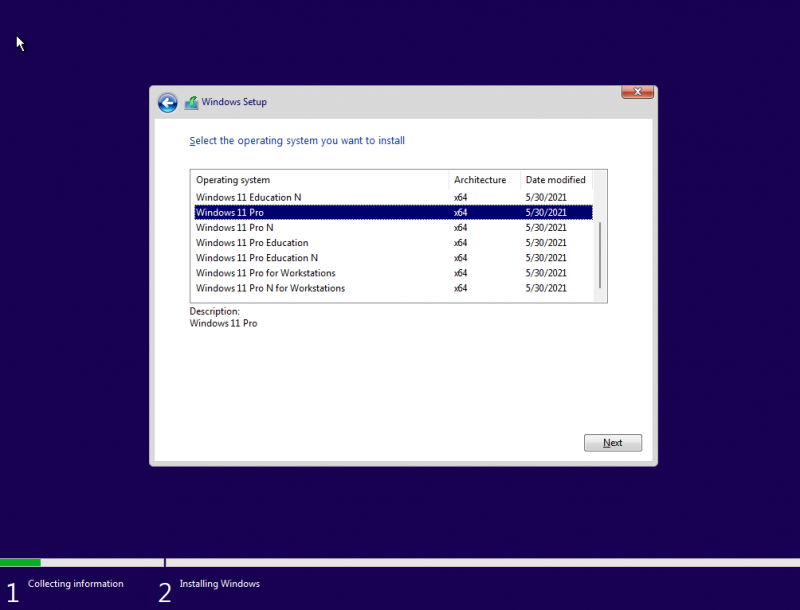

インストール部分はまぁWindows10と大差ないように見えますね。ほぼ全エディションが入っているようです。

実際のところは正直何とも言えませんが、そもそもWindows10で終わりってのは無かったことになってるんですかね?

まぁ実際のところリリースされたらAzure OSみたいな名前になるんじゃないかといった記事もチラ見しましたが、正直元々そんなに興味を持って動向を見守ってたわけではないので(ぶっちゃけ今回の流出騒ぎで、野次馬的にどれどれ?と興味を持っただけ)あとは25日の「what's next for Windows」を待つくらいでしょうか。

実際の感じは以下のようですよ?あくまで参考まで。

・前述しましたがインストール自体は現状のWindows10と大差ないように見えます。

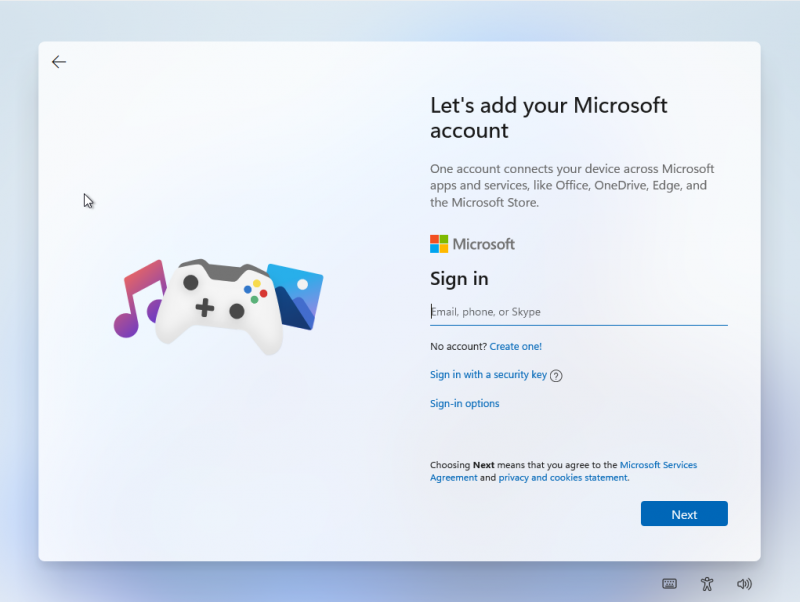

実際にはリリースされた後はまぁオンラインでどうこうあるでしょうから何ともですが。

・流出してから時間が経ってますので、現状のISOイメージではインストールはできるように見えても何らかの制限をMS側でかけてくるかもしれませんね。

・実機の、ある程度新しいPCでやればまた違うのかもしれませんが、当方の夢の中ではリソースはあっても古いCPUのマシン上で動かしたせいかインストール完了までも相当にもっさりしていました。まぁ夢の話なのでどうでもいいですが。

2回ほどの再起動を挟んだ後の設定も、画面のイメージは変わっているものの、設定する内容はほぼ同じのようです。

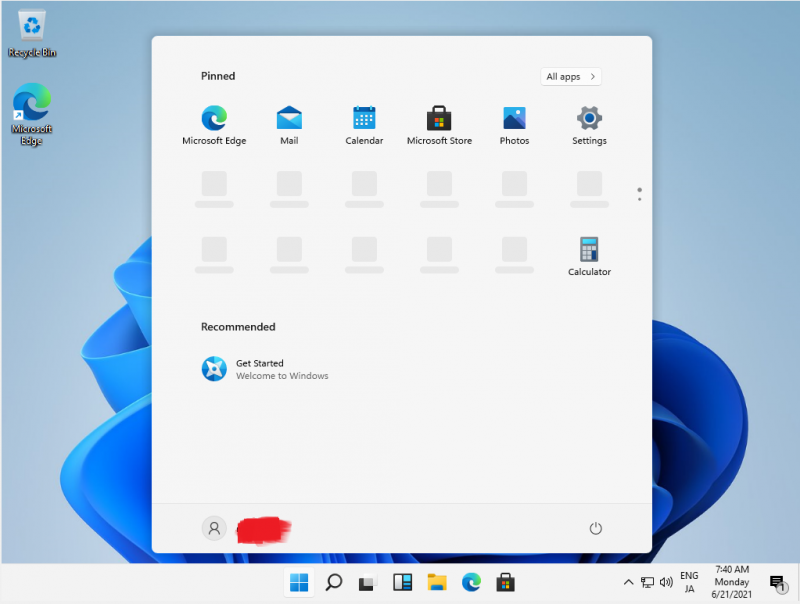

起動直後はこんな感じになっているようですよ

そして書いたページをWindows 11から見るという妄想。

なんかで見た通り、スタートメニューが真ん中にあるのがヘンな感じ。ただUIやアイコンは変わってますがそれほど(現在のところは)極端に変更があるようには見えません。

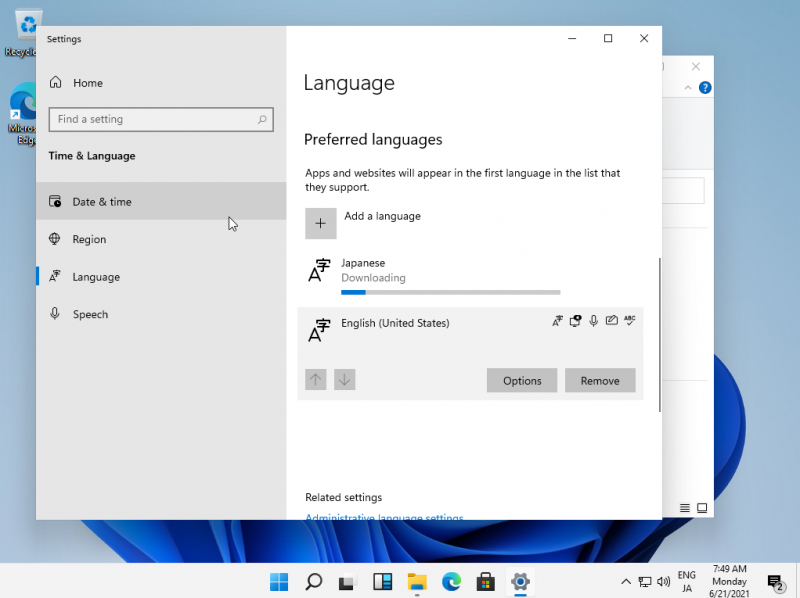

Settings⇒Language⇒Add a LanguageでJapaneseを追加してみました。

いったんサインアウトを要求されたのでサインアウト。

ログインパネルはこんな感じ

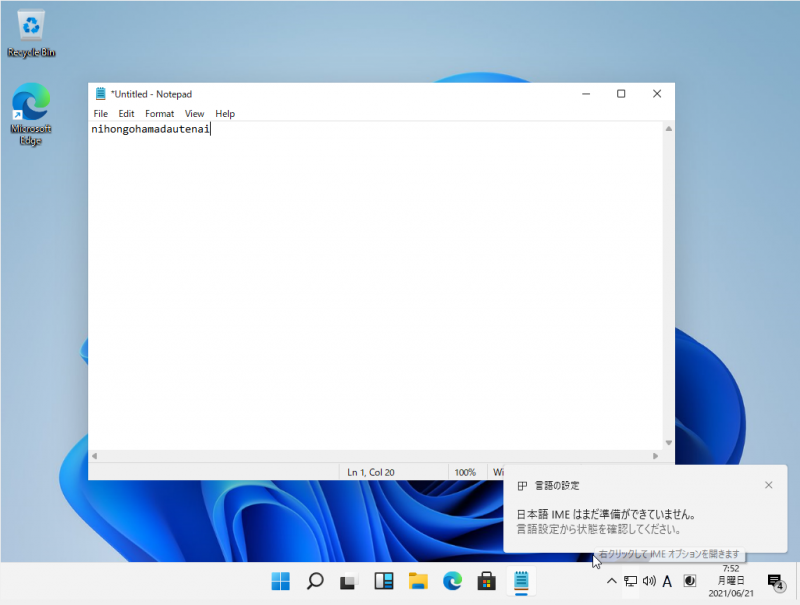

さすがにIMEはまだ準備できていないようですね。

というわけで前のサイトの時に見たVMWareへのMacOSのインストール以来の謎の夢ですが、まぁ面白いっちゃ面白いですね。一過性のもんではありますが。

あれあれあれれ

グーグルの新OS「Fuchsia」、初代「Nest Hub」に提供開始

ってもうマイナーOSじゃないなぁ。。。

技術書典11 出展予定

というわけで、技術書典11 のオンライン出展に申し込みしました。

が、現状異常に忙しいので正直どこまでできるか不安があります。

参加するからには何かしら新しいものは出したいと思っていますが。。。

今のところは前回予告していたFuchia の実機動作を出せればと思っていますので、なんとか間に合わせたいです。

技術書典の無料配布本

技術書典の無料配布本については、無期限で

https://www.fnow.org/cabinets/cabinet_files/index/22/77112207056b57b3289031ccc6090fc0?frame_id=46

にてダウンロード配布中ですので、ご興味ありましたら是非ダウンロードしてご覧いただければと思います。

なお無料本2の内容は技術書典9で発行した有料本の補足みたいな内容になってしまっていますのでその点はご了承下さい。。。